Le tourisme de la misère, ou comment la pauvreté se transforme en contenu

Vous êtes déjà tombé sur ces vidéos de voyageurs occidentaux qui s’aventurent “là où personne ne va”. Vous avez peut-être cliqué, regardé, ressenti ce mélange de curiosité et de malaise. Derrière ces images, il ne s’agit pas de découverte, mais de mise en scène. Le tourisme de la misère s’est simplement déplacé sur les écrans, transformant la pauvreté en spectacle et l’attention en marchandise.

Le tourisme de la misère est une fascination plus ancienne qu’on ne le croit.

Vous êtes sûrement déjà tombé sur ces vidéos de voyageurs occidentaux explorant des lieux réputés “dangereux” : les favelas de Rio, certains quartiers d’Haïti ou des bidonvilles en Inde.

Ce qu’elles prétendent montrer n’est pas la réalité sociale de ces lieux, mais le regard qu’on porte sur elle.

Derrière la promesse d’“immersion totale”, il ne s’agit pas d’exploration, mais de hiérarchisation : celui qui filme détient la distance, celui qu’on filme la subit.

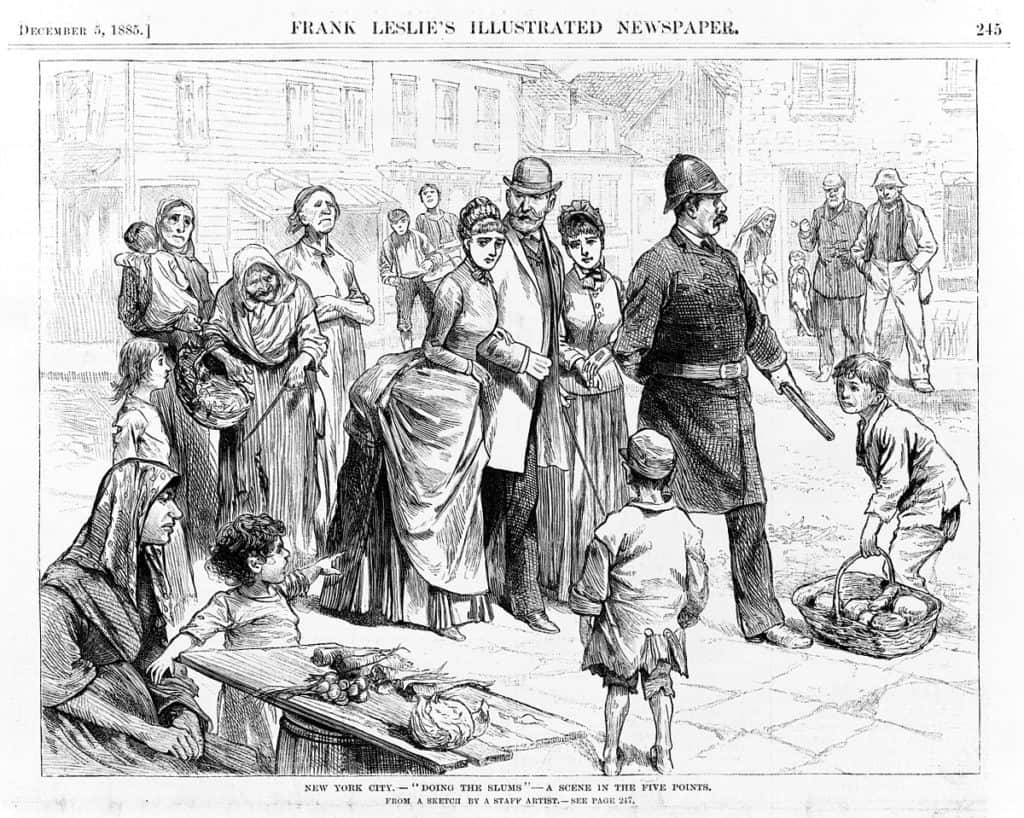

Le “slum tourism” n’a rien d’un phénomène récent. Il apparaît à Londres dans les années 1840, au cœur d’une société industrielle obsédée par la visibilité de la pauvreté. À l’époque, les classes aisées se rendent dans les quartiers ouvriers de l’East End pour “observer la misère”.

Ces excursions sont encadrées, commentées, parfois même tarifées. Les visiteurs parcourent les ruelles en fiacres fermés, à la manière d’une visite guidée.

Ce dispositif crée une économie du regard : la misère devient une expérience à consommer, une frayeur sociale transformée en divertissement.

Ce voyeurisme n’est pas marginal, il structure la perception bourgeoise de la société. Regarder les pauvres, c’est se confirmer riche ; contempler la détresse, c’est vérifier sa place dans l’ordre social.

Ce type de tourisme répond à une fonction morale : il permet d’éprouver la charité sans remettre en cause la domination.

Le spectateur n’est pas seulement témoin, il est bénéficiaire de ce qu’il contemple.

Lorsque la pratique se diffuse aux États-Unis à la fin du XIXᵉ siècle, elle change d’échelle mais pas de nature.

Les circuits dans les bas-fonds new-yorkais, organisés pour des visiteurs anglais, poursuivent la même logique de comparaison civilisationnelle : mesurer la “propreté” morale et urbaine des nations modernes à l’aune de la misère qu’elles produisent.

Ce n’est plus la pauvreté qu’on visite, mais la hiérarchie du monde qu’on contemple.

Même quand ces pratiques perdent de leur éclat après la Seconde Guerre mondiale, le regard qu’elles ont instauré persiste.

Il s’adapte. Il se modernise. Il se cache derrière le langage du “réalisme social”, puis derrière celui du “reportage humanitaire”.

Chaque époque trouve sa manière d’esthétiser l’inégalité.

Le tourisme de la misère, en somme, n’est pas un simple travers moral : c’est une tradition visuelle profondément ancrée dans la culture occidentale.

Elle repose sur une dissymétrie constante, entre celui qui se déplace et celui qu’on expose, entre le regardeur et le regardé, entre la misère vécue et la misère cadrée.

Et c’est cette continuité du regard, héritée de l’ère victorienne, que les caméras numériques vont simplement mettre à jour.

Quand le tourisme de la misère devient lucratif

Le regard né dans l’Angleterre victorienne n’a jamais disparu. Il s’est simplement adapté aux formes du capitalisme qui lui ont succédé.

Lorsque le fiacre a cessé d’être le véhicule du privilège, d’autres dispositifs sont venus prendre le relais.

Dans les années 1990, l’agence brésilienne de Marcelo Armstrong Favela Tour a officialisé la visite des quartiers de Rocinha et de Vidigal à Rio de Janeiro.

Le circuit promettait une “rencontre culturelle authentique” et la possibilité de “comprendre la vie locale”. La promesse reposait déjà sur une illusion. Le parcours étant cadré, sécurisé, scénarisé.

Les visiteurs restaient des observateurs extérieurs, guidés dans une expérience contrôlée de la pauvreté.

Le modèle a rapidement essaimé.

En Inde, Reality Tours and Travel a proposé dès 2005 la visite du bidonville de Dharavi à Mumbai, en insistant sur la dimension “éducative” et “responsable” de l’expérience. Les slogans évoquaient la sensibilisation, la solidarité, la découverte. En réalité, ces tournées réactivaient un vieux schéma : faire du déséquilibre social une ressource émotionnelle. Le spectateur payait pour éprouver une proximité fictive, une empathie encadrée.

L’économie du “slum tourism” repose sur ce paradoxe. Elle prétend rapprocher les mondes tout en les maintenant à distance. Le regard occidental se met en scène comme bienveillant, mais il reste vertical.

Ce rapport de surplomb se traduit jusque dans la géographie des lieux visités. À Rio, les circuits s’arrêtent aux points panoramiques, là où la favela devient image. À Mumbai, les guides interdisent les photos de certaines zones, mais les touristes contournent l’interdiction pour capturer “leur” moment d’authenticité.

Ces restrictions partielles fabriquent un cadre moral rassurant, car il permet regarder la misère sans avoir à la penser.

L’argument humanitaire “cela fait vivre l’économie locale” ne tient qu’en surface. Les études menées par l’université de Leeds et publiées dans le Journal of Sustainable Tourism montrent que la majorité des revenus générés par ces visites ne revient pas aux habitants, mais aux agences extérieures.

L’expérience touristique, même déguisée en “échange”, reproduit la même logique économique que les anciens circuits coloniaux : une extraction de valeur à partir de la précarité.

Le tourisme de la misère sur Youtube

Sur YouTube, ce voyeurisme se réinvente sous la forme du vlog sensationnaliste.

Des vidéastes comme Indigo Traveller, Drew Binsky, Simon Wilson ou Jay Palfrey se filment dans les “zones interdites” ou les “quartiers dangereux”.

Le schéma narratif est identique à celui du XIXe siècle : un explorateur venu d’ailleurs, un décor présenté comme hostile, une morale universelle en guise de conclusion. L’émotion est calibrée, la peur contrôlée, la misère cadrée.

Indigo Traveller, dans ses vidéos tournées à Addis-Abeba ou à Port-au-Prince, se met en scène comme un témoin “curieux et bienveillant”.

Son visage, placé au centre du plan, incarne la sécurité, la rationalité, l’objectivité.

Derrière lui, la foule se dissout dans la profondeur du champ. Le contraste visuel raconte ce que le commentaire feint d’ignorer : l’asymétrie absolue entre celui qui raconte et ceux qu’on lui donne à voir.

En France, Tibi Jones reprend ces codes lors de l’un de ses voyages en Guyane.

Cette esthétique de la virilité se décline dans les postures et les tonalités. L’homme se montre marchant vite, fixant l’objectif, interpellant les habitants avec une assurance mêlée d’appréhension. Il ne décrit pas le lieu, il s’y confronte.

Ce rapport agonistique au monde prolonge l’imaginaire colonial de l’explorateur européen. Le danger sert de miroir à sa bravoure.

L’hyperbole n’est pas seulement marketing, elle prolonge la logique coloniale du danger comme exotisme.

Les visages filmés à la volée, les plans sur les façades abîmées, les rires nerveux face à la peur qu’il fabrique : tout concourt à rejouer le même imaginaire du frisson civilisé au contact du chaos supposé.

La mise en scène du corps du vidéaste structure cette économie symbolique. Sur les miniatures, il occupe le centre du cadre. Son visage exprime la maîtrise.

Le fond reste saturé, confus, souvent flou.

Ce contraste visuel institue une hiérarchie. Le sujet s’impose comme repère rationnel dans un environnement présenté comme chaotique. Le cadrage, plus que le discours, produit la domination.

L’injustice cesse d’être un fait social pour devenir un format exportable. L’humanité des uns nourrit la notoriété des autres.

Conclusion

Vous les aviez déjà vues, ces vidéos. Vous les avez peut-être regardées jusqu’au bout, intrigué, mal à l’aise, incapable de détourner le regard. Vous avez peut-être ressenti cette gêne silencieuse, ce doute sur votre propre position : regarder, est-ce participer ?

Vous n’avez rien filmé, rien monétisé, mais l’économie du regard fonctionne aussi sur votre attention.

Chaque clic, chaque minute de visionnage, chaque frisson devant “le quartier le plus dangereux du monde” nourrit le système qu’il prétend dénoncer. Le voyeurisme ne s’arrête pas à celui qui tient la caméra.

Il s’étend à celui qui regarde, à celui qui partage, à celui qui “comprend”.

Alors que faire, maintenant ? Fermer les yeux ? Non. Mais interroger la manière dont on regarde. Ce que l’on attend des images. Ce que ce regard produit.

La fascination pour la pauvreté n’a jamais concerné la misère des autres.

Elle parle de notre besoin d’être émus sans être impliqués, de ressentir sans réparer, de voir sans agir.

Regarder la misère n’a jamais libéré personne. Tant que ce regard n’est pas déplacé, il reste une forme de domination.

Et si la véritable question n’était pas ce que ces vidéos montrent, mais ce qu’elles révèlent de notre manière de regarder ?